Le gouvernement souhaite faire du numérique un levier majeur de la transformation de l’État et du tissu économique français. Il s’engage à placer la France au coeur de la politique numérique européenne.

Plusieurs signaux forts ont d’ores et déjà été envoyés en ce sens, comme le rattachement du Secrétariat au Numérique à Matignon, la mise à disposition de fonds pour accélérer la numérisation de l’État et du système de santé, ainsi que pour améliorer la couverture numérique de l’ensemble du territoire.

Une évaluation claire des réformes est encore prématurée puisque celles-ci s’inscrivent à dessein dans le temps long et qu’aucun résultat n’est donc visible à ce jour.

Ces chiffres sont des engagements du gouvernement et ces sommes n’ont évidemment pas à ce jour encore été entièrement mobilisées.

17 juillet 2017 Conférence nationale des territoires - Emmanuel Macron annonce vouloir parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici à la fin de l'année 2020. 1 decembre 2017 - 1 mars 2018 Elaboration d'une stratégie nationale pour un numérique inclusif. 14 janvier 2018 Accord entre l'Arcep et les principaux opérateurs mobiles pour mettre fin aux zones blanches dans la couverture numérique. 1 mars 2018 Présentation d'un outil de dématérialisation des démarches administratives. 28 mars 2018 Présentation d'un rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani. Key dates

| Descriptif : |

|

| Promesse de campagne ? | Oui |

| Coût pour les finances publiques estimé entre 2 et 4 Md€ | |

| Répartition du coût : | |

| Coût supporté par l’État : | Entre 2 et 4 Md€ |

| Coût supporté par les collectivités locales : | 0 |

| Coût supporté par la sécurité sociale : | 0 |

L’amélioration de la couverture numérique du territoire repose sur le déploiement d’infrastructures de réseaux fixes et mobiles pour favoriser les nouvelles technologies et l’économie numérique.

S’agissant de la couverture internet fixe, les trajectoires budgétaires intègrent le paiement du « Plan France Très Haut débit » pour 1,8 Md€ sur le quinquennat. Mais cette dépense est contrainte : le Plan était déjà quasiment intégralement engagé avant 2017. Ces moyens permettront d’atteindre l’objectif de couverture en très haut débit sur tout le territoire en 2022, mais avec seulement 70 % de fibre jusqu’à l’abonné (FttH). Atteindre 100 % de FttH (projet dit de « Gigabit Society« ) supposerait des moyens supplémentaires (entre 1 et 2 Md€) qui ne sont pas dans les trajectoires et n’ont pas fait l’objet d’engagements du gouvernement à ce stade.

Dépense nouvelle : 0 €

Sur le mobile, les opérateurs se sont engagés en fin d’année 2017 à accroître leurs investissements pour améliorer la couverture du territoire. En contrepartie, le gouvernement a pris la décision de stabiliser le niveau des redevances pour les bandes de fréquences 900, 1 800 et 2 100 MHz et de créer une nouvelle mesure d’exonération de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques qui seront installées les cinq prochaines années.

Pertes de recettes estimées pour le budget de l’Etat : environ 3 Md€

L’engagement de doter tous les territoires d’infrastructures numériques de pointe d’ici 2022 pour garantir un accès au très haut débit (débit pic descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s) sur l’ensemble du territoire était déjà celui du « Plan France Très Haut débit » adopté en 2013.

Au total, l’investissement dans les zones dites « d’initiative publique » (i.e. non spontanément couvertes par les opérateurs privés) représente 14 Md€, dont la moitié sera financée par les futures recettes d’exploitation des réseaux. Le reste des investissements est financé par les collectivités territoriales, qui portent les projets, l’Etat qui les accompagne systématiquement, et parfois l’Union européenne.

La part Etat du financement s’élève à 3,3 Md€. Compte tenu du rythme de ces projets d’infrastructure, les engagements ont été initiés avant 2012 et les paiements courront jusqu’en 2025 au moins :

| En M€ | Avant 2012 | 2012-2017 | 2018-2022 | Après 2022 |

| Engagements | 900 | 2 182 | 218 | 0 |

| Paiements | 900 | 0 | 1750 | 650 |

Source : PAP 2018 de la mission « Economie », programme 343 « Plan France Très Haut débit »

⇨ L’engagement d’une couverture THD fixe sera financé d’ici 2022 mais avec une couverture en fibre optique jusqu’à l’abonné encore incomplète.

⇨ Le projet de « Gigabit Society » supportant le déploiement de la fibre sur tout le territoire supposerait des moyens supplémentaires (entre 1 et 2 Md€) qui ne sont pas prévus à ce stade dans les trajectoires budgétaires.

L’ensemble des opérateurs s’est engagé fin 2017 à accroître les investissements pour améliorer la couverture du territoire. En contrepartie, le gouvernement a pris trois engagements :

Surcroît des recettes des redevances des bandes de fréquences 900 et 1800 MHz : entre 200 et 800 M€

En l’absence de cette extension de la couverture mobile et avant l’annonce du 14 janvier 2018 le tome « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances initiales pour 2018 prévoit une hausse du niveau de ces redevances de 200 M€, soit un montant de 800 M€ pour la période de 2018 à 2021. Néanmoins, la précédente hausse de ces redevances ayant été annulée par le Conseil d’Etat, la solidité juridique des montants initialement prévus peut être interrogée au regard des risques de nouveaux contentieux. Ainsi, une hausse de 50 M€ par an (soit un total de 200 M€) semble une espérance de recettes plus réaliste.

Absence de remise aux enchères des autorisations d’utilisation des fréquences 2100 MHz à leur échéance (entre 2021 et 2024) et stabilisation du niveau des redevances : entre 2 et 3 Md€

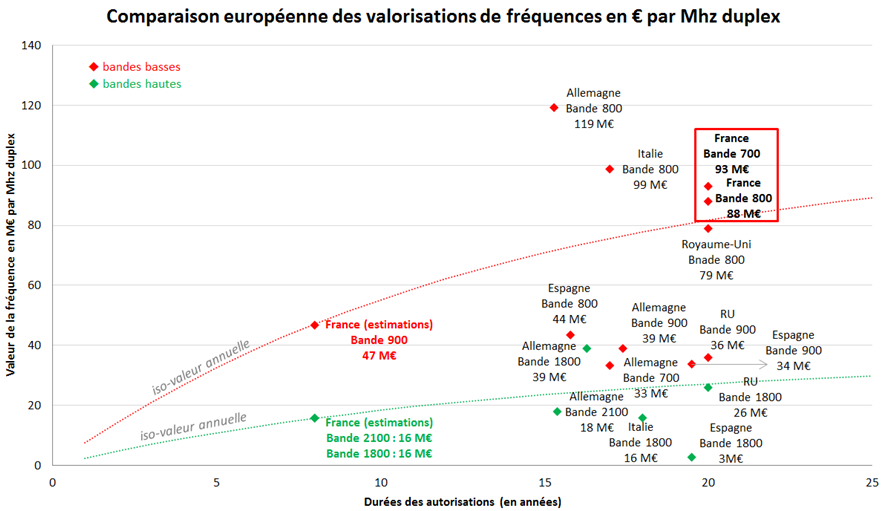

La valeur des fréquences à renouveler peut être estimée entre 2 et 3 Md€. (Le montant reprend la valeur révélée lors des enchères récentes pour des durées de 20 ans. Pour les rapporter à la durée des nouvelles licences (10 ans), il est supposé que la valeur annuelle est constante (avec actualisation), ce qui est une hypothèse forte).

En partant des enchères récentes en France (bandes 800 et 700 MHz, attribuées en 2011 et 2015) comme des références donnant la valeur de marché d’un MHz par an en France et en appliquant des coefficients de transformation pour passer d’une bande à l’autre, et en corrigeant les durées, on obtient une valeur d’environ 3 Md€ pour les bandes à réattribuer en France jusqu’en 2030.

La fourchette haute se base sur un benchmark en supposant que d’éventuelles enchères rencontreraient un succès comparable au passé et que ces fréquences ont la même valeur, par an et par Mhz, que les fréquences attribuées aux enchères récemment en France. Il s’agissait des bandes 700 et 800 MHz attribuées en 2011 et 2015.

Néanmoins, ces montants sont difficiles à évaluer. La valorisation par enchères est par nature très volatile difficilement prévisible à cet horizon (2021 à 2024). Elle dépend des conditions de marché et des capacités de financement des opérateurs (hausse des taux, problèmes de liquidité, etc.). Par ailleurs, le passage à trois opérateurs réduirait la compétition pour les fréquences, diminuant l’intérêt de l’organisation d’enchères et minorant leur valorisation.

Par ailleurs, la valorisation dépend de la hausse des redevances annuelles des bandes 900 et 1800 MHz, qui si elle est maintenue, capterait une partie de la valorisation.

Nouvelle exonération de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques : non déterminé

Cette mesure fiscale sera probablement proposée dans le prochain projet de loi de finances initiale (2019). Le gouvernement n’a pas précisé si la mesure serait gagée (compensée par une hausse de l’IFER fixe par exemple).

L’ambition française pour le numérique défendue par le candidat Macron se double d’une ambition européenne. Plaçant la digitalisation de la société et des politiques publiques au cœur de son programme, il propose de répondre à plusieurs enjeux :

Des efforts significatifs ont été engagés afin de renforcer l’égalité des territoires face au numérique, en reprenant notamment les politiques publiques du quinquennat précédent. Pour ce faire, des accords ont été signés le 14 janvier 2018 avec l’Autorité de régulation des communications et des postes (ARCEP) et les opérateurs français. Ces derniers s’engagent à pérenniser, agrandir et améliorer la couverture des réseaux. Il est important de noter cependant qu’il est impossible d’amener la fibre à tous les français. Il s’agit donc de pallier les absences de fibre dans certains territoires avec de la 4G ou 5G.

Des avancées ont également été réalisées afin de renforcer le développement d’un tissu économique fort et innovant. L’Impôt sur la fortune (ISF) a été supprimé, comme annoncé, et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter de janvier 2018. De ce fait, les holdings d’investissement ne sont plus taxées, encourageant les flux de capitaux vers les entreprises innovantes. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le 15 juin 2017 au salon Viva Technology le lancement du French Tech Visa, simplifiant les procédures administratives pour les fondateurs de startups, les talents souhaitant rejoindre une startup, et les investisseurs étrangers. Le salon Viva Technology a également été témoin de l’annonce de la création d’un fonds d’investissement doté de 10 Md€ d’euros, destiné au financement de l’innovation de rupture, qui était une promesse de campagne phare du candidat Macron. Mis en place le 15 janvier 2018 avec un premier transfert de 1,6 Md€ issu des cessions d’actifs dans Engie et Renault, il s’est accompagné d’une mise à disposition de 8,4 Md€ de titres EDF et Thalès. Ces derniers restent propriété de l’État, et seuls leurs rendements, dont la somme totale pour le fonds est estimée entre 200 et 300 M€ par an, seront injectés dans l’innovation de rupture, de manière comparable au système d’endowment des grandes universités américaines telles que Stanford ou Harvard.

Ces derniers mois, les représentants du secrétariat d’État au numérique ont aussi été à la rencontre de plusieurs centaines d’acteurs économiques dans le cadre du « Tour des start-up » dont le but était d’identifier les points de blocages éventuels auxquels font face les entrepreneurs. Parmi les freins mis en lumière, le manque de compréhension, par les chefs de petites entreprises, des stratégies disponibles pour transformer leur organisation, ainsi que la difficulté à obtenir des prêts pour des projets immatériels, apparaissent en haut de la liste. Y figure également le souhait de voir les procédures administratives simplifiées. Le plan du gouvernement pour encourager la numérisation des PME et des TPE, qui sera dévoilé fin avril ou début mai, devrait proposer des solutions concrètes pour répondre à ces problématiques.

La définition d’une stratégie d’État concernant l’intelligence artificielle, un autre volet significatif des ambitions du gouvernement concernant l’économie numérique, a été demandée à Cédric Villani. Ses conclusions et pistes de recommandation ont été rendues publiques le 29 mars. Le rapport définit notamment quatre secteurs prioritaires qui devraient concentrer les efforts économiques et industriels en matière d’intelligence artificielle : la santé, les transports, l’écologie, et la sécurité/défense. Le rapport défend également une politique d’ouverture pour la circulation des données afin d’encourager l’innovation, tout en renforçant leur protection en durcissant les conditions de transfert de ces données hors de l’Union européenne.

Suite à la remise de ce rapport, Emmanuel Macron a présenté une stratégie pour la France en matière d’intelligence artificielle, reprenant en grande partie les priorités dessinées par la mission Villani. Il a annoncé l’attribution de 1,5 Md€ pour le développement de l’IA, issus du fonds d’investissement de 10 Md€ pour l’innovation de rupture. Un plan national, coordonné par l’INRIA, visera à mettre en place un réseau de quatre à cinq instituts dédiés, au sein de pôles universitaires. Le président a également apporté son support à la politique d’ouverture des données, et a appelé à la création d’un “GIEC de l’IA”, dont la mission serait d’étudier les impacts éthiques des évolutions de l’intelligence artificielle.

Concernant l’administration, la plateforme “demarches-simplifiees.fr” a été mise en ligne le 1er mars 2018, démontrant une volonté d’aller plus loin dans la numérisation de l’administration. Celle-ci s’inscrit au sein du Grand plan d’investissement, dont l’une des priorités est de construire un État numérique dont 100 % des procédures administratives (hors délivrance des titres d’identité) seraient dématérialisées, ce qui permettrait une réduction durable de la dépense publique à l’horizon 2022.

Les annonces du gouvernement montrent également un fort volontarisme concernant la numérisation du système de santé. Ainsi, 4,9 Md€ sont mis à disposition dans le Grand plan d’investissement pour accélérer cette numérisation. Il s’agit notamment de moderniser les équipements hospitaliers et les maisons de santé dans les territoires en manque de médecins, ainsi que de soutenir la recherche médicale.

Enfin, sur le volet européen, de nombreux travaux sont en cours. La Commission européenne proposera en avril un plan de régulation des relations B2B des grandes plateformes, qui comprendra la création d’un Observatoire européen. Cette idée a été fortement soutenue par la France dans un texte envoyé en septembre à la Commission européenne, rédigé aux côtés de l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.

De plus, la Revue stratégique de cyberdéfense publiée le 12 février 2018, a alimenté la loi de programmation militaire, adoptée le 27 mars, notamment sur le rôle des opérateurs de télécommunications pour la détection de cyberattaques et sur les nouveaux pouvoirs accordés à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Le gouvernement a montré un fort volontarisme sur l’ensemble des sujets abordés durant la campagne. Les principales difficultés rencontrées sont le fait d’un héritage difficile en matière de numérique : impréparation des administrations, frilosité de certains régulateurs, faible culture et compréhension du numérique au sein de l’État, du corps politique et dans l’appareil productif, faiblesses des écosystèmes et du système éducatif.

Les initiatives proposées par l’État doivent faire face à de nombreux régulateurs, qui rendent difficile leur opérationnalisation. Un exemple frappant est celui de la volonté du gouvernement de numériser le système de santé. Afin d’être mené à bien, cet effort devra passer par une coordination plus soutenue d’autorités indépendantes : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Haute autorité de santé (HAS), le Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM), la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour commencer. Il nécessitera ainsi un portage politique de premier plan. En outre, un effort significatif de formation devrait être engagé à l’égard de l’ensemble des agents de la fonction publique, car si l’intention politique est claire, elle n’en reste pas moins ralentie par une incontestable inertie.

En Europe, la France peine à engager suffisamment ses partenaires sur les sujets numériques dans un contexte politique particulièrement difficile (Allemagne, Royaume-Uni et Italie en particulier). Sur ce point, la menace que représentent les GAFA pour les valeurs européennes, ou le risque grandissant de cyberattaques touchant l’ensemble des acteurs économiques européens, peuvent amener une plus grande unité sur le plan politique.

Dans l’ensemble, le mouvement de fond d’acculturation au numérique du gouvernement semble engagé et doit être à ce titre salué, car s’il semble difficile à mettre en œuvre, il n’en reste pas moins structurel, avec une volonté de profonde rénovation à la fois des systèmes administratifs ainsi que de la doctrine politique.

Beaucoup reste à faire afin d’assurer la numérisation de l’État. Si la gestion des passeports et des actes d’état civil ainsi que le paiement des impôts offrent des niveaux de service satisfaisants, le constat est bien différent pour de très nombreuses autres procédures. Ainsi, le système de gestion des visas n’est toujours pas numérisé et reste particulièrement bureaucratique. Le système de délivrance des permis de conduire, s’il est numérisé, n’en reste pas moins chaotique.

Il est symptomatique qu’il n’existe toujours pas en France de système numérique “fort” d’identification des citoyens comme c’est le cas dans plusieurs pays européens (Allemagne, Danemark, Italie…) ; à cet égard, c’est tout dernièrement qu’une lettre de mission a été donnée à l’administration aux fins de pourvoir à ce manque. En soit, cela illustre la situation dans laquelle se trouve le gouvernement sur le numérique : s’il est proactif en termes de développement, il n’en hérite pas moins d’une situation fortement dégradée avec un retard important à rattraper.

Trois fils directeurs devraient continuer de guider l’action du gouvernement :